起業フェーズに応じたきめ細やかな支援メニュー「多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業」

「TOKYO 創業ステーションTAMA」の

支援メニュー活用する笠置社長に聞く

起業フェーズに応じたきめ細やかな支援メニュー

「多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業」

小売店舗向け小型ロボットを実用化、事業化へつなげたMUSEの笠置泰孝社長

「TOKYO 創業ステーションTAMA」(東京都立川市)は、東京都が多摩エリアに設置した創業支援施設で、公益財団法人東京都中小企業振興公社が運営している。創業希望者に寄り添った各種支援施策を展開しており、2023年度からは、「多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業」を新たにスタートさせた。ものづくり分野に特化したこの起業家支援メニューを活用し、小売店舗向けの小型搬送ロボットを実用化し、事業化へ道筋をつけたスタートアップ、株式会社MUSE(ミューズ/東京・中央)の笠置泰孝社長に同育成事業のメリットや活用術を聞いた。

起業決意も、

何から手を付けるか見当付かず

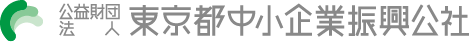

TOKYO 創業ステーションTAMAでは、起業に興味がある人から具体的に準備を始めた人などステージに応じて、様々なメニューを提供しサポートしている。

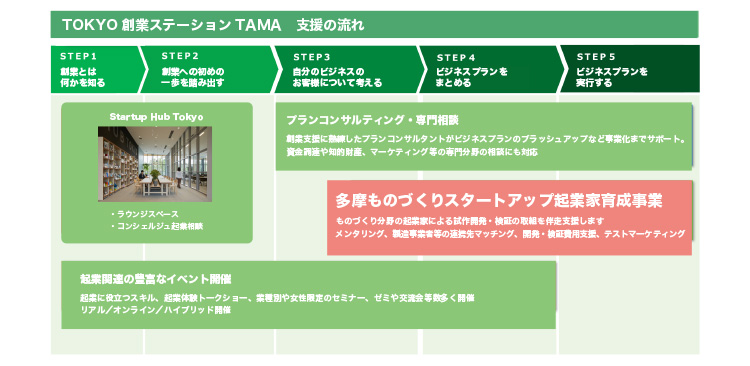

「多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業」はその一つで、プロダクトの試作開発やニーズ検証の取り組みに伴走し、ものづくり起業家をサポートする。

多摩地域に限らず、都内全域の起業家が利用できるメニューだ。

――笠置さんが支援事業を知ったきっかけは?

起業を決意し、それまで勤めていた会社を辞めたものの、何から手を付ければいいのか正直、見当が付きませんでした。「東京都」や「起業」と入れてネット検索すると、ヒットしたのが「TOKYO 創業ステーションTAMA」でした。アプローチしたところ、事業アイデアの有無から始まり、潜在顧客の有無など起業段階から事業化までの一連の流れが一目瞭然のフローチャートがあり、自分が今どの段階で、何をすべきなのかがよく分かりました。そこで「プランコンサルティング」で事業計画書の作成から指導を受けたのが最初です。事業計画書の作成後に、同じTOKYO創業ステーションTAMAで新たに実施する多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業の存在を知りました。

大学時代から

ロボットビジネスに興味

――起業に至るまでの経歴は?

大学は文系学部だったので、自分一人でロボットを開発する力はありません。ただロボットビジネスには興味があり、大学3年時には2005年日本国際博覧会「愛・地球博(愛知万博)」の「ロボットプロジェクト」を見に行きました。当時の日本はヒト型ロボットの開発が主流でしたが、事業化のイメージが湧きませんでした。結果的にロボット業界ではなく、公認会計士の資格を生かして監査法人や外資系証券会社に計10年ほど勤め、ビジネスの基本を学ぶことから始めました。そうした中、ロボット技術を自動運転などに応用するような事業モデルに可能性を感じ、そのようなことを試みる会社に転職。その会社が新規に立ち上げた倉庫や工場などでの物流ロボット事業に手を挙げ、6年ほど携わった経験が、今の仕事に生きています。

23年度にスタートした「多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業」は、東京都内で創業を予定する人や創業初期の都内中小企業者で、ハードウエア主体のプロダクト開発を目指す人が対象。プロダクトのプロトタイプ(原理試作)を作成済みなどの条件があり、書類審査と面接(プレゼン等)を経て1年目は10事業者、2年目(継続支援)はその中から3事業者を採択し、最長2年間で1年目は最大300万円、2年目は最大1000万円の費用を支援する。

「メンター制度」で

専門家や先輩起業家に無料相談

――スタートアップを志してからの道のりは?

自己資金を元に仲間と2人で起業したものの、早々に底をつく状況で資金繰りには当初、苦労しました。相談員に資金調達の悩みを打ち明けたら、助成金の活用など公的な支援制度などの利用をアドバイスされました。リサーチを始めた矢先、始まったのがこの「多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業」でした。

ものづくり起業の場合、3Dプリンターなどで最低限のプロダクト作成は可能でも、その後の開発過程でかなりの資金やノウハウが必要になってくる。その点をカバーし、なるべく短期間で市場にプロダクト投入を可能にするのが、この起業家育成事業の狙いだ。採択ポイントは①新規性・市場性、②実現可能性・将来性、③創業者の経営ビジョンや経験、熱意――などを踏まえ判断される。採択されれば、専門家らによるメンタリングのほか、進捗、ニーズに応じて製造委託先の紹介、さらにはテストマーケティングの支援なども可能だ。

まとまった額の費用支援があれば、エンジニアも雇えるし、試作中のロボットの改良作業も可能になります。迷わず応募したところ採択され、とてもうれしかったですね。費用支援を受けたことで、試作中だった小型ロボットが完成し、実用化が実現。専門家や先輩起業家がメンターになり無料で相談に応じてくれるサービスも活用して、ベンチャーキャピタルなどからも累計6億円以上の資金調達ができ、非常に助かりました。

MUSE社長 笠置泰孝さん

一橋大商学部卒。新日本有限責任監査法人(当時)、ゴールドマン・サックス証券、ロボット開発を手掛けるZMPを経て2022年春、MUSE創業

――資金面以外の支援事業のメリットは?

MUSE社長 笠置泰孝さん

一橋大商学部卒。新日本有限責任監査法人(当時)、ゴールドマン・サックス証券、ロボット開発を手掛けるZMPを経て2022年春、MUSE創業

デッドラインがないと、良いものを作ろうとし過ぎるあまり時間をかけがちです。でも、この事業では限られた支援期間で、事業化に向けた成果を上げるために、採択された後、開発計画書を作成し、随時更新しながら進捗状況を明確にし、関係者の間で共有する必要があります。だから、それに合わせて開発スケジュールを組み、動かないといけません。チームが一丸となり、目標に立ち向かった結果、事業化につなげることができたと思っています。

来店客にも愛される

ロボット目指す

――小型ロボットの実用化を実現。今後の事業成長に向けたプランは?

前職の時代に、小売事業者がロボット導入に強い関心を示したことが、起業してこの分野に参入しようと思ったきっかけです。開発した小型ロボットは、小売店舗の品出しなど自動搬送などが基本機能ですが、ユニットの付け替えで、売り場データの収集など「店舗の見える化」も可能です。1台で多様な使い方ができる「マルチユース」が最大の強みで、従業員の作業量軽減や人件費削減も図れます。販路開拓にも当初、苦労しましたが、今では関東圏のスーパーやドラッグストアなどで導入事例が増えています。

マルチユースの幅を今後、さらに広げ、売り場での裏方の用途だけではなく、店頭に出て接客などもできるロボットにしていきたいと考えています。その結果、時間帯に応じてバックヤードや店頭で活用することで、稼働率を最大化することができます。ユーザー側もロボットを自由自在に活用できて、来店客にも愛される、そんなロボットになれば、昨今の人手不足解消の一助にもなりますね。

売り場データの収集など「店舗の見える化」も可能。1台で多様な使い方ができる「マルチユース」が強み

もがき苦しんだ経験も、

起業の糧に

――今回の起業家育成事業を含め「TOKYO 創業ステーションTAMA」の上手な活用法、ものづくりスタートアップを考えている人たちへのメッセージをお願いします。

ロボットビジネスを手掛けたい、と思いながらも、社会人最初の10年はもがきの連続でした。でも、そのもがき苦しんだ経験が、起業の糧になったと思います。当時に比べれば、今はずっと幸せな気分でいられます。これまでの自分のキャリアを通じ、起業の仕方は理解していたつもりでしたが、実は分かったつもりでいただけだったのかもしれません。

TOKYO 創業ステーションTAMAには、情報収集段階から事業化段階までそれぞれのフェーズに応じ、至れり尽くせりの支援メニューが用意されています。今回の起業家育成事業も、まさに当社のフェーズにぴったりと合致した内容のものでした。メンターの顔ぶれも多種多彩で、ざっくばらんに本音トークができます。利用しない手はありません。これから先も、新たなフェーズで新たな課題に直面するだろうと思いますが、その時はまたTOKYO創業ステーションTAMAにお世話になるつもりです。

高付加価値なものづくりは日本のお家芸である一方、資金面や製造ノウハウを要するため、ものづくり起業は簡単ではない。「TOKYO 創業ステーションTAMA」では、「多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業」の支援をうまく活用して最初の一歩を踏み出してほしいとエールを送る。「TOKYO 創業ステーションTAMA」は全力でサポートしてくれる心強い伴走者だ。

※著作・制作 日本経済新聞社 (2025年日経電子版広告特集)。

記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます。