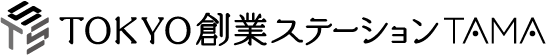

【イベントレポート】6/5開催「ものづくりスタートアップが直面する”壁”、どう乗り越える? VCが語るシード期の資金調達」

【イベントレポート】6/5開催

「ものづくりスタートアップが直面する”壁”、

どう乗り越える? VCが語るシード期の資金調達」

都内で事業化を目指すものづくり起業家におくる、試作から量産する際に直面する壁を乗り越えるためのスペシャルトークショー!

今回は資金調達をテーマに、多くの起業家に伴走してきたベンチャーキャピタル(VC)の2名をご招待。登壇したのは、QB Capital合同会社代表パートナーの本藤孝さんとGazelle Capital株式会社代表パートナーの石橋孝太郎さんです。資金調達する際に直面する課題とその際に抑えるべきポイントを、事例を交えながらお話しいただきました!

目次

- 資金調達の主な種類

- プレシード、シード期における資金調達の方法やタイミングってなにが最適?

- VCにはどのようにアポを取ればいい?

- VCに会うための準備

- VCはここを見る!ピッチのポイント

- 失敗しない資金調達

- 質疑応答

- VCに投資してもらうために必要な市場の大きさは?

- VCが合同会社に投資することはあるか?

- VCがスタートアップに期待するチームの構成や経験はあるか?

- まとめ

- 登壇者情報

- 創業・開業の相談はこちら/

TOKYO創業ステーション無料メンバー登録 - 施設情報・関連ページ

資金調達の種類、大切なこと、POINT

大切なこと、効率的な調達方法、POINT

VCにアポを取る方法、大切なこと、POINT

準備するもの、大切なこと、POINT

VCが見るポイント、大切なこと、POINT

成功のポイント、POINT

資金調達の主な種類

資金調達の種類:

自己資金/融資/投資/補助金や助成金/クラウドファンディング

大切なこと:

- それぞれにメリットとデメリットがあるため、起業家は自身の状況や目標に合った資金調達方法を選択する必要がある。

- 投資のなかにもVC、事業会社、エンジェル投資家など種類があり、それぞれ投資する背景や目的が違う。

資金調達をする際には、調達方法を理解した上で、自身の事業に合った適切な方法を選択する。

プレシード、シード期における

資金調達の方法やタイミングって

なにが最適?

大切なこと:

最適といえる方法は存在しないが、効果的な調達方法はある

効率的な調達方法:

- 自分自身で資金を工面できる範囲までは、自己資金を最大限活用して進めるべき。

- VCからの出資は、できる限り後の段階で受ける方が良い。ただし競合環境が厳しく、時間をお金で買わなければならない場合や、開発等で大きな資金が必要な場合などには、早い段階からVCを巻き込んで株式の調達を行うべき。

- 近年では、東京都を始めものづくり事業を対象とした補助金や助成金の制度が整ってきているため、普段から情報をチェックし積極的に活用できるとよい。

まずは自己資金や補助金を活用し、事業のビジョンなどを踏まえて、調達方法を選択しよう。

VCにはどのようにアポを取ればいい?

VCにアポを取る方法:

- 知り合いや同業のVC、コンサル、弁護士、会計士など周りの人に紹介してもらう

- SNSを活用しコンタクトを取ってみる

- スタートアップ界隈のイベントに積極的に参加する

大切なこと:

- VCに資金調達の目的、会いたい理由を簡潔に伝えよう。

- 断られた際にも、他のVCを紹介してもらえないか相談してみよう。

VCに会う目的を明確にした上で、どんなやり方でも積極的に行動していこう。

VCに会うための準備

準備するもの:

ピッチデック・資本政策書・事業計画書

- ※ピッチデック:自分の事業や、その事業がどんなことを解決するのかなどを簡潔に記載したプレゼン資料

- ※資本政策書:作成した事業計画書を実現するための株主構成を示した書類

- ※事業計画書:事業内容や企業の戦略、収益の見込みなど具体的にビジネスプランを記載している書類

大切なこと:

- いきなり投資検討をしてもらうのではなく、壁打ちやフィードバックしてもらうためのアポを取り、まずは投資家との関係性を築くことが大事。

- 相談を重ねるなかで資金調達について触れられると、よりスムーズに会話が進む可能性がある。

投資検討前からVCとコミュニケーションを取っておこう。投資の相談をする際には3点(ピッチデック・資本政策書・事業計画書)を準備しよう。

VCはここを見る!ピッチのポイント

VCが見るポイント:

人柄/市場規模/ニーズの具体性や将来性/どのように課題を解決するか、など

大切なこと:

- 面談の際には自分や自社の魅力を知ってもらい、いかに魅力的な投資機会であるかを明確に伝えよう。

- VCとの親和性を見極め、もし合わなそうな場合には、他のVCや資金調達の方法を検討してみるのもあり。

市場規模やニーズなどを理解した上で、自社の魅力やいかにニーズを満たすのかを明確に伝えよう。

失敗しない資金調達

成功のポイント:

- 名前を出して活動している(=信用できる)VCにアプローチする。

- 信用できるVC2~3名から話を聞く。

- 事業とタイミングに応じた多様な調達方法について客観的なアドバイスを受ける。

一定評判があるVC複数名に客観的な意見をもらいながら進めていこう。

質疑応答

Q:VCに投資してもらうために必要な市場の大きさは?

A:VCや会社ごとによって感覚が違う。ただ「100億」は市場規模としてかなり小さいため、そう答えるキャピタリストはほぼいない。

Q:VCが合同会社に投資することはあるか?

A:投資することができない。一般社団法人やNPO法人も不可能。合同会社からスタートし、投資を受けるタイミングで株式会社に移行する企業は多く存在する。

Q:VCがスタートアップに期待するチームの構成や経験はあるか?

A:起業フェーズや事業テーマによる。たとえば技術主導の企業の場合、優秀な技術者がいるとよい。CFOが欠けている場合は問題視しない。CEOが自身をCTOタイプだと認識している場合、後ほどCEOをメンバーに加えるのもあり。

まとめ

今回のイベントでは資金調達をテーマに2名のVCをお呼びし、アポを取るまでに必要な準備や、実際にVCが見ているポイントなどをお話しいただきました。資金調達といっても、“投資を受ける”だけではなく、多くの方法が存在することが分かりました。その上で大事なのは、起業家が「自身の事業をいかに成長させていきたいのか」を考え、それに合った調達方法をそれぞれが選ぶことです。資金調達を検討している方は、ぜひ周りのアドバイスも参考にしながら、ご自身の事業に合った方法を見つけていきましょう。

登壇者情報

登壇者:

登壇者:

本藤 孝氏

QB Capital合同会社

代表パートナー

数々のスタートアップ投資を実施し独立。ベンチャーキャピタルのFGCを創設し、代表パートナーに就任し、国内外への投資に関わり、投資先の取締役を歴任。会社設立以前から相談を受けるなど徹底したハンズオンを実施。シード段階からの出資も手掛け、投資先数社のファウンダーメンバーとして創業し経営に参画。九州に関連した案件に投資を行うQBキャピタルを創設。15年以上にわたりスタートアップへの投資を行っている。

登壇者:

登壇者:

石橋 孝太郎氏

Gazelle Capital株式会社 代表パートナー

2016年11月にクルーズベンチャーズ株式会社を創業。取締役として、コーポレートベンチャーキャピタルの設立と運用に従事。同社にて創業初期の起業家を中心に投資活動を展開した。その後同社を親会社に合併させたのち、退職。2019年5月にGazelle Capitalを新たに創業し、代表パートナーに就任。自身のもつ様々なバックグラウンドを活かし、多面的な視点から投資先に伴走する。

多摩ものづくりスタートアップ

起業家育成事業

ものづくりの新たな挑戦

ものづくりの

新たな挑戦

Transforming Ideas into Innovations

ものづくり起業家が量産化試作の際に直面する課題の解決を後押し

ものづくり分野での起業を促進するため、自ら製品を開発して事業を立ち上げようとしている起業者の方を対象に、プロダクトの販売に向けた試作開発及び検証に向けた取組を最長2年間に亘って支援します。

なお、令和6年度の募集は終了しております。大変恐縮ではございますが、次回の募集をお待ちください。

多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業

施設情報・関連ページ

TOKYO創業ステーションTAMA

〒190-0014 東京都立川市緑町3-1

GREEN SPRINGS E2 3階

電話:042-518-9671

TOKYO創業ステーションTAMAは、東京都内で起業を目指すみなさんを応援する創業支援施設です。起業相談、事業計画書策定支援、イベント・セミナーのご参加、テストマーケティング出展など、すべてのサービスを無料でご利用いただけます。

- TOKYO創業ステーションTAMA

東京都と連携する東京都中小企業振興公社が運営する創業支援施設です - TAMAコンシェルジュ起業相談

起業の相談なら何でもOK! - TAMAプランコンサルティング

事業計画書の作成サポート・ブラッシュアップはこちら - 事業計画書ダウンロード

ひな型(ブランクファイル)と事業別サンプルをダウンロードできます - TAMA専門相談

資金調達・デザイン・マーケティングプロモーション・ものづくり・知的財産に関する相談はこちら - テストマーケティング事業

お客様から直接ご意見を伺うことで、具体的な解決のヒントが見えてきます - イベント・セミナー検索

\ほぼ毎日開催/ 起業に必要な知識・スキルを習得できます

※本記事で紹介している情報は執筆時点のものであり、閲覧時点では変更になっている場合がございます。